Главная Home Назад Back Вперед Next E-mail

Сканирование товарища Муравлева

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ ЧЕ (III)

АДИС КУПУЛЬ и ФРОЙЛАН ГЛЕС / Фото авторов и из архива

ЛА-ИГЕРА

В своей книге “Я воевал вместе с Че” Инти Передо писал:

“Нашим следующим пунктом была Ла-Игера. Как мы и предполагали, наше присутствие уже ни дня кого не составляло тайны. В доме местного телеграфиста Коко обнаружил текст депеши, в которой супрефект Валье-Гранде уведомлял алькальда Ла-Игеры о появлении партизанских сил в этом районе”.

НАЗВАНИЕ ЛА-ИГЕРА ПРОЗВУЧАЛО НА весь мир в 1967 году. Это никому не известное прежде селение, так же как и другие поселки, города и районы, где проходили, останавливались или вели бои партизаны под водительством Че, вошло в анналы современной истории вместе с именем Героического Партизана.

Здесь начинается поселок Ла-Игера.

Ла-Игера расположена на юго-западе провинции Валье-Гранде, недалеко от местечка Пукара, и обязана своим названием былому изобилию фиговых деревьев (по-испански la higuera — фиговое дерево. — Прим. ред.).

От Пукары до Ла-Игеры приблизительно 15 километров пути по тропе, которую крестьяне недаром прозвали “лошадиной”: продвигаться по ней можно только пешком или верхом на лошади. Мы решили идти пешком. Действительно, тропинка оказалась уже некуда, пыльная, каменистая. Что там, впереди, мы не знали, хотя и представляли себе это место.

Начался крутой подъем, и так было на протяжении почти всего пути по отрогам андской горной гряды, вершины которой в этом районе превышают 2000 метров над уровнем моря. Пропасти и отвесные скалы отбивают всякую охоту сделать хотя бы шаг в сторону или срезать путь. После полуторачасового перехода мы добрались до Хагуэя, где уже после событий 1967 года была выстроена школа. Именно сюда хотел попасть Че 26 сентября, чтобы решить вопрос с мулами и врачом.

Отсюда, с высоты, был виден холм Кара, что на языке кечуа означает “лысый, совсем голый”. А еще дальше — высокая, островерхая гора Пикачо и где-то там, рядом, Ла-Игера.

Несколько минут на отдых — и снова в путь. Земля здесь пересохла и превратилась в пыль, белесым облаком клубившуюся под нашими ногами. Солнце палило нещадно, но воздух, как ни странно, был прохладен настолько, что ни у кого не возникало желания снять куртку.

Добраться до Ла-Игеры самостоятельно почти невозможно. Запутанность, отсутствие какой бы то ни было связи заведомо сводят на нет любой план. если он не предполагает помощь проводника, людей, живущих здесь или просто знакомых с этой исторической местностью. Из Пукары с нами пошел провожатый, бывший свидетелем событий 1967 года. Когда мы спускались в одно из ущелий, он вдруг остановился и сказал:

— Вот мы и пришли в то место, где погибли Коко, Мигель и Хулио. Это ущелье Батан. Вон за теми камнями засели солдаты, а они поднимались вот здесь. Коко карабкался там. Завязался бой. Коко упал здесь, там — Хулио, а Мигель — вот тут. До Ла-Игеры отсюда километра полтора. Признав в убитом Коко, один офицер сказал: “Черт возьми, смелый был парень!”

Мы спросили проводника, как отнеслось к случившемуся местное население, и он ответил:

— Люди горевали; многим хотелось как-то помочь партизанам, но они боялись солдат. Че помогал беднякам, у которых не было ни гроша. Давал лекарства, лечил, платил за все, что у них покупал... Когда партизаны подошли к подножию Пикачо, Коко достал гитару и запел вместе с крестьянами; потом, когда все были в сборе, перебрались в Ла-Игеру.

НЕРАВНЫЙ БОЙ

О том, что произошло 26 сентября в ущелье Батан, Инти написал: “Бой был короткий и неравный. Солдаты, обладая подавляющим огневым и численным превосходством, внезапно атаковали наших бойцов на голой местности, полностью лишенной необходимых для обороны естественных укрытий, и это дало им возможность, заранее заняв удобную позицию, простреливать обширное пространство из оружия большого калибра”. Именно здесь шел тот неравный бой, и мы вновь убедились, что народ не забывает своих героев. Кто-то аккуратно положил тут несколько крупных камней и выкрасил в белый цвет стволы невысокого кустарника, точно пометив место, где пали сраженные пулями партизаны. Так жители Ла-Игеры и сегодня чтут память Коко, Мигеля и Хулио. Постояв несколько минут в скорбном молчании у незатейливого памятника, мы отправились дальше с новыми силами, да и дорога на этом участке стала полегче.

В одной из расщелин сверкнула вода. Проводник замедлил шаг и сказал:

—Это тот самый родник, из которого партизаны брали воду.

Печь, в которой партизанам готовили еду.

Тропа вдруг резко пошла под уклон, и вот наконец мы спустились в Ла-Игеру.

Как выразить чувства, охватившие нас в эти минуты? Да и возможно ли это?

Каждый камень, дерево, дом напоминали нам о Че. Хотелось поскорее познакомиться с учительницей Элидой Идальго, одной из трех, работавших в местной школе в том далеком 1967 году, а сейчас единственной, кто все еще трудится в ней.

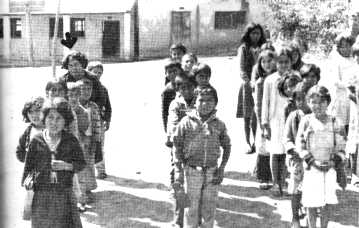

Элида Идальго со своими учениками сегодня.

Увидеть эту школу, в которую когда-то вошел Героический Партизан и где память о нем жива и поныне, поговорить с детьми, побывать в домике телеграфиста... Мы спросили о старухе, пасшей коз, и о дороге в ущелье Юро.

Хотелось запомнить и унести с собой из Ла-Игеры страдание, отразившееся в глазах ее обитателей, их нищету и одиночество, суровый, бесплодный, словно насквозь пропитанный пылью пейзаж... Местные жители до сих пор оплакивают погибших, с горечью вспоминают о том, как несправедливо и жестоко обошлись здесь с людьми, боровшимися за правое дело.

В своем дневнике Че упоминает о Ла-Игере в записи от 26 сентября: “Когда мы пришли в Ла-Игеру, все изменилось: мужчины исчезли, да и женщин почти не видно”.

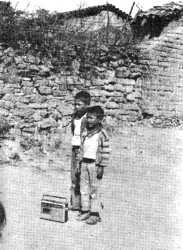

Жителей в поселке очень мало; домов — около тридцати, все из необожженного кирпича или глины, крытые в основном соломой или черепицей. Нищие и жалкие, как и их обитатели, хижины эти почти лишены обстановки и выглядят необитаемыми.

Дети Ла-Игеры. Нам хотелось запомнить и унести с собой из Ла-Игеры страдание, отразившееся в их глазах, всю эту нищету, одиночество, суровый, бесплодный, словно пропитанный пылью пейзаж...

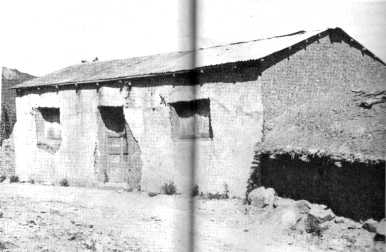

Убогая деревенская школа, где был злодейски убит майор Эрнесто Че Гевара, переоборудована и превращена теперь в медпункт, разместившийся в одной-единственной комнате.

Школьное здание, переоборудованное ныне под медицинский пункт.

Мы вошли внутрь. Никто не захотел последовать за нами.

Внутри — лишь два символических камня. Кто-то пояснил, что это в память о партизанах, что именно так здесь принято чтить память героев.

Часть бывшего школьного здания.

У дороги, идущей через Ла-Игеру, мы увидели колодец, а рядом небольшую площадь, появившуюся уже после 1967 года.

Те, чье детство и отрочество пришлось на годы партизанских сражений на этой земле, сегодня уже совсем взрослые люди, всем им за тридцать, но все они рассказывают о тех событиях с опаской: незнакомцам тут не принято доверять. Кто-то из них сам был свидетелем случившегося, другие пересказывают услышанное — ведь легенды о том времени передаются от поколения к поколению и вряд ли когда-нибудь будут забыты.

Дом телеграфиста Умберто Идальго.

“

БОЖЬЯ КАРА…”С некоторыми из местных жителей нам удалось поговорить. Так мы узнали, что вскоре после тех трагических событий на Ла-Игеру обрушилась небывалая засуха: животные и растения гибли, а люди бежали из этих мест куда глаза глядят. Многие здесь считают, что это была божья кара за то, что допустили убийство Че...

О присутствии Че в этом районе солдатам сообщил Анибаль Кирога, тогдашний алькальд Ла-Игеры. Он же и приказал крестьянам окружить партизан до подхода солдат. Узнали мы и о том, что один из двух братьев Пенья — Педро — проведал о присутствии партизан в районе ущелья Юро

пятью днями раньше и из страха перед наказанием сообщил об этом коррехидору.Нам стало известно, что

старуха, пасшая коз, о которой Че упоминает в своем дневнике, не была доносчицей и с солдатами никогда не разговаривала. Звали ее Эпифания, и она уже умерла. В те дни она убежала в горы вместе с двумя дочерьми, испугавшись, что солдаты жестоко отомстят ей за то, что она была добра к партизанам и к тому же брала у них деньги.Еще мы узнали, что фамилия телеграфиста — Идальго, а жену его

звали Нинфа Артеага; они были родителями учительницы Элиды Идальго. Их дом был лучшим в поселке. В нем и расположились солдаты, здесь они ели и спали. Кто-то сказал, что у Нинфы остались какие-то вещи, принадлежавшие партизанам, и что она повздорила с солдатами, требуя разрешить ей накормить Че. Она, Нинфа Идальго, и падре Рохер закрыли мертвому Че глаза. Потом священник смыл следы крови, пролитой в школе, подобрал и спрятал гильзы, оставшиеся на месте злодейского убийства.

Ворота к дому Умберто Идальго и Нинфы Артеага, родителей учительницы Элиды Идальго.

То место, где был ранен в бою Героический Партизан, называется Уэрта-де-Агилар (сад Агилара), по имени его владельца Флоренсио Агилара. Все это рассказывалось шепотом, с оглядкой, чтобы никто кроме нас не услышал...

Ла-Игера — это мрачный поселок, прилепившийся к склону горы, у подножия которой течет Рио-Гранде. Растительность здесь бедна и однообразна: в основном сухие колючки да низенькие кустики дикой бегонии, из плодов которой здесь, готовят вкусный прохладительный напиток.

Изредка можно встретить худосочный лесок, картофельную, кукурузную или пшеничную делянку, одинокое низкорослое деревце с пепельно-зелеными листьями. Буквально на каждом шагу расщелины, ущелья. Одно из них — ущелье Юро.

Молчаливый свидетель боя, разыгравшегося тут 8 октября 1967 года, ущелье Юро свято хранит память о героическом подвиге Че, и победный клич, впервые прозвучавший здесь и повторенный тысячекратным горным эхом, уже никто не в силах заставить умолкнуть...

Воспроизводится по: Купуль Адис, Глес Фройлан. Партизанскими тропами Че. Ла-Игера //Куба.–Март, 1988.–№ 5.–C. 12 – 15.